会社員などどこかの組織に所属して勤務するスタイルではなく「フリーランス」という働き方があるのを知っていますか。自由に自分の裁量で働きたいと考える人は多いと思います。

フリーランスは「自分のスタイルに合わせて働ける」という魅力的な面がある一方で「収入が不安定」「責任が重い」といった面も存在します。

本記事では、最新の市場データをもとに、フリーランスを取り巻く現状や生成AI時代におけるフリーランスの将来性について解説します。

フリーランスの国内就業人数

フリーランスと言っても、その定義はあいまいです。完全に独立して働いている人もいれば、副業として活動している人もいます。

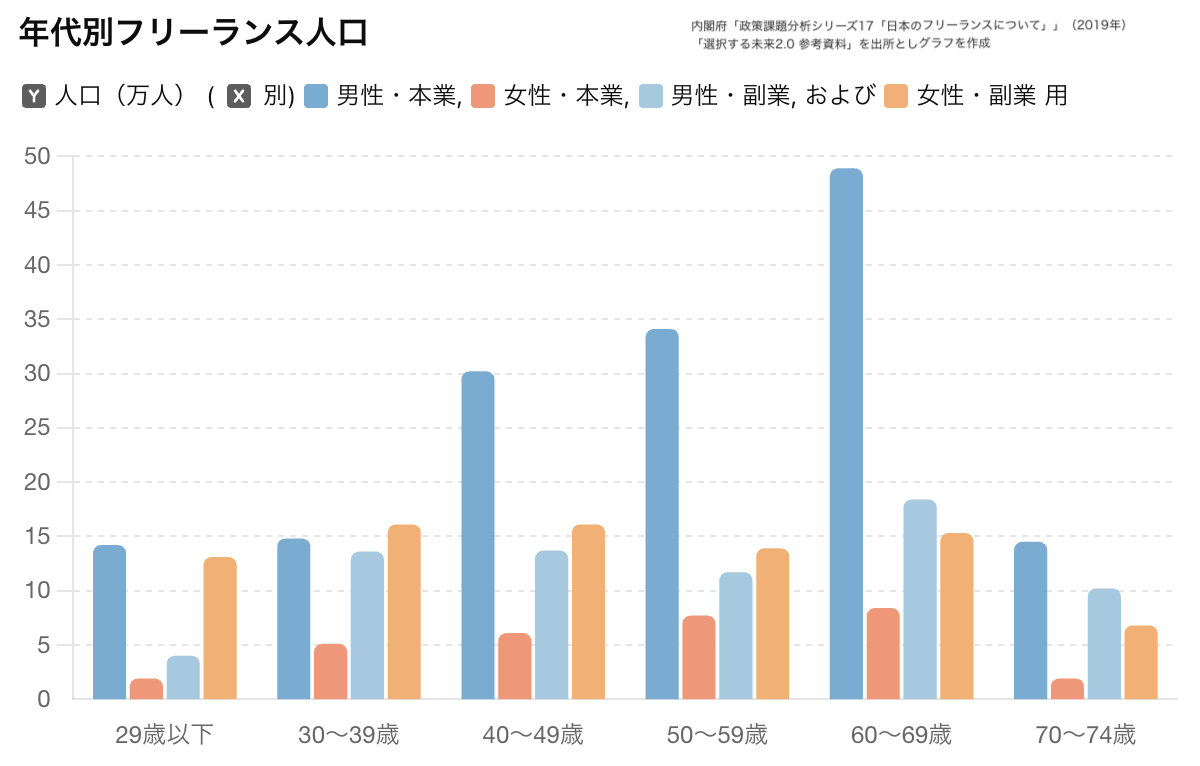

内閣官房の調査(2020)によると、フリーランスを本業としている人は214万人、副業としてフリーランスをしている人は248万人となっており、合計で462万人です。

一方、ランサーズの調査(2024)によると1303万人となっています。この数値の違いは本業の傍らで副収入を得る会社員や、単発の仕事を請け負うギグワーカーなど、より多様で流動的な働き方をする人々が大量に含まれる結果と言えるでしょう。

各調査機関により、フリーランスの人数の差異が生じるのは、フリーランスの定義の違いによるものです。フリーランスはおおよそ500万人程度、国内に存在すると思われる。

フリーランスの仕事はどんなものがあるか

ここからは、フリーランスの具体的な職業を紹介します。

1. クリエイティブ系

デザイナー、イラストレーター等

2. エンジニア系

プログラマー、ゲームエンジニア、インフラエンジニア等

3. マーケティング系

Webマーケター、Webライター、SNS運用など

4. 接客系

美容師、マッサージ師、整体師、パーソナルトレーナー、カウンセラー等

5. 職人系

電気工事士、清掃、配達員

上記はあくまでも一般的なフリーランス職種となり、他にも様々な職種があります。

フリーランスに向いている人の能力や資質

フリーランスとして仕事をしていく上で対応する業務に精通したスキル以外にも求められる能力があります。具体的には以下の3つの能力が必要になります。

1.顧客のニーズを掴む能力

これは依頼された仕事の「表面上の要求」ではなく、その奥にある「本当にその顧客が求めているもの」を理解する力といえます。

たとえば、Webサイトのリニューアルを頼まれたとしましょう。この場合、クライアントは単に見た目を良くしたいのではなく、

「集客を増やしたい」

「問い合わせを増やしたい」

といった目的があることが多いです。それをいち早く察し、痒い所に手が届く提案ができる人はフリーランスとして重宝されます。

2.顧客をグリップする能力

グリップは本来「握る」という意味ですが、ビジネスにおいては

- 関係性を構築する

- 約束をする

- 認識を合わせる

といった意味で使われます。実際の仕事では、顧客が無茶な要求を言ってくる場面も少なくありません。

たとえば、「予算はあまり出せないけど、クオリティは最高レベルで」とか、「納期はできれば前倒しで」とか、そうした要求に対して、ただ言いなりになるのではなく、納期・金額・品質のバランスをとりながら、うまく折り合いをつける能力が必要です。

3.継続的に仕事を得る能力

フリーランスとして仕事をしていく上で一度きりの仕事だけでなく、継続的に案件を依頼してもらえる、または、新規案件を獲得していく必要があります。

継続的に案件を依頼してもらうには、常に金額以上の価値を顧客に提供しながら信頼と人間関係をうまく築いていけることが必要です。

また新規案件を獲得していくためには、営業力やマーケティング力が必要になります。SNSで継続的に発信したり、新しい顧客を獲得するための人脈作りなど積極的に自分を売り込む営業力が求められます。

生成AI時代のフリーランスの将来性を考える

近年、AIの進化によって、フリーランスを取り巻く状況がガラッと変わっています。

フリーランスに適した素質を持っていても、競争が激しくなったり、AIに仕事を取られることに不安を感じる人も多いはずです。

ここから先は、過去から現在までの流れをもとに、AI時代を生き抜く策を考えていきましょう。3つの要素に分けて、それぞれ説明していきます。

①フリーランスが増えたことによる競争激化

コロナ禍をきっかけとした在宅ワークの普及、ランサーズやクラウドワークスなどのクラウドソーシングの台頭、副業解禁の流れにより、フリーランス人口は急増しました。その結果、案件の競争率は高まり、単価の下落も進んでいます。

特に初心者フリーランスは、経験や実績が乏しく、低単価案件から抜け出せずに疲弊してしまうケースが目立ちます。

「自由な働き方」を求めて独立したはずが、いつの間にか「終わりなき労働と不安定さ」を抱える状況に陥ることもあるのです。過当競争を抜け出すための工夫や戦略が必要になります。

②生成AIの進化によるフリーランスへの影響

そこに追い打ちをかけるのが、生成AIの急速な進化です。ChatGPT、Gemini、Claudeなど、各分野に特化したAIが登場し、定型業務だけでなく、エンジニアリングやクリエイティブといった「人間にしかできない」と思われていた分野まで対応可能になっています。

生成AIを活用するフリーランスも増えていますが、使う人と使わない人では、生産性に10倍以上の差が生まれることもあります。

今後はAIを使いこなすスキルが必須であり、同時に「AIにはできない価値」をどう生み出すかが生き残りの鍵になります。

③ブルーワーカー・エッセンシャルワーカーへのシフト

競争激化や生成AIの影響を踏まえると、ブルーワーカーやエッセンシャルワーカーと呼ばれる職種にシフトすることも、一つの選択肢となるでしょう。

- 配達員

- 電気工事士

- 農作業

- トラック運転手

- 介護・看護などのソーシャルワーク

これらは今も人間の身体・感覚・判断力が求められ、深刻な人手不足から待遇改善も進んでいます。場合によっては、ホワイトカラー職よりも高収入を得られることもあります。

さらに、これまで培ったデジタルスキルを掛け合わせることで可能性は広がります。

建設現場で働きながら、SNSで現場のリアルを発信

農業をしつつ、自作のプロモーション動画で販路拡大

こうした組み合わせにより、現場での業務改善や情報発信が可能になります。

まとめ

AIの登場により、フリーランスの働き方は大きく変わりました。「何となくやっていれば稼げる時代」は終わり、これからは選ぶ力と変化に適応する力が求められます。

AIはあくまでツールにすぎず、それをどう活かすかは自分次第です。AIを徹底的に使いこなして武器にするもよし、AIにはできない仕事を選ぶもよし。大切なのは、自分の将来や働き方の方向性を主体的に選び、行動することです。

人気記事ランキング

人気転職サービスランキングPR含む

パーソルキャリア(doda)

求人開拓力と粘り強い情報収集により、求職者の満足度が高い、人気転職エージェント